青春华章丨【小苏说·家乡水】赤山湖何以“出圈”?这部千年“水利教科书”太硬核

来源: 我苏客户端

2025-10-02 18:38:00

【编者按】

千年水韵,润泽江苏。在这片因水而兴、依水而盛的土地上,治水的智慧始终与为民的初心交相辉映。一代代奋斗者以水为笔、以民为本,将安澜兴水、生态惠民的时代华章,深深写入江苏大地的壮阔图景。青年是祖国的未来,民族复兴的伟业更需青春力量的接续奋斗。以习近平总书记关于治水的重要论述为指引,《小苏说·家乡水》系列公开课推动思政小课堂与社会大课堂深度融合,引导广大青年在行走水脉、读懂家乡中厚植家国情怀,勇担时代使命,把青春华章写在祖国大地上。

国庆假期第二天,如果你还没确定出游去向,有一处小众秘境,是避开人潮游玩的好选择——位于江苏句容的赤山湖。这座始于三国时期的水利遗产历经1700多年风雨,至今依然守护着秦淮河流域的安澜。今年9月10日,“赤山湖灌溉工程”成功入选2025年世界灌溉工程遗产名录,这份沉淀千年的治水智慧,在新中国76周年华诞前夕,献上了一份独特的贺礼。它向世界生动讲述着中国 “道法自然” 的生态传承,也展示了赤山湖岁月焕新的绿色蝶变。

赤山湖何以跨越千年,跻身世界级灌溉工程遗产名录?

“时间足够久,规划足够好,管理足够出色。”赤山湖灌溉工程申遗团队负责人、河海大学二级教授陈菁用一句话道破了核心原因。

赤山湖的治水故事,要追溯到东吴赤乌二年(公元239年)。吴大帝孙权下令开凿中国第一条人工梯级运河——“破岗渎”,将太湖流域的丰饶物资,经赤山湖引入秦淮河,最终运往京都建业,这条运河不仅打通了区域运输命脉,也开启了这座水利工程千年不朽的传奇。

从孙权“筑塘开渎”,到清代左宗棠“系统治水”,赤山湖见证了中国治水文明的辉煌演进。其历千年而不衰的核心智慧,正是古人“道法自然”的生态理念与因地制宜的创造性实践。面对句容“丘圩并存”的特殊地貌,先民们没有进行强行改造,而是设计出“低乡蓄水,高乡壅水”的“三维治水体系”。这套体系搭配科学的双向进水设计,利用丘陵圩区的地形地貌,遇洪水时,赤山湖上游开闸蓄洪,错峰排洪,形成“圩区筑塘成湖”的滞洪条件,保障下游安全;遇到干旱年份,上游闭闸挡水,形成“丘陵筑坝壅水”灌溉的条件,保障农田灌溉。这些治理举措都体现了顺势而为的治水思路,即便到了今天,这套理念仍在灌溉、防洪工作中发挥着基础性作用。

如今,赤山湖在古老智慧的基础上,利用科技升级灌溉、防洪方式,形成一套更智能的监测模式。通过“洪水预报模型”系统科学决策水位调度,有效应对秦淮河流域洪涝灾害。灌区在各灌溉节点安装自动测量站,围绕“节水优先”理念,实现“以产定量、以水定量”的精准管理。现代科技与古老理念的碰撞,让赤山湖的治水能力跨越了时代,却始终未偏离“道法自然”的内核。

更难得的是,赤山湖蕴含的“道法自然”智慧,早已超越了治水本身,与现代生态治理理念高度契合。湖畔留存的磐石水则,作为江苏最早的水文观测设施,是古人“读懂自然信号”的见证,先民通过长期观察,发现赤山湖的水位变化与四季气候、农作物生长需求高度关联,由此总结出“春夏七尺、秋冬四尺”的科学用水规范。

更显前瞻性的是,工程配套的“湖条”管理制度,将“道法自然”从治水技术层面延伸至生态治理。不仅设立专职“湖长”进行网格化管理,划定围垦红线,还创新推出“传食田”制度,以土地收益保障工程维护经费。这些古代治水举措,与如今的“河长制”“生态红线”等现代治理理念一脉相承,清晰展示了中国治水智慧的绵延传承与创新发展。

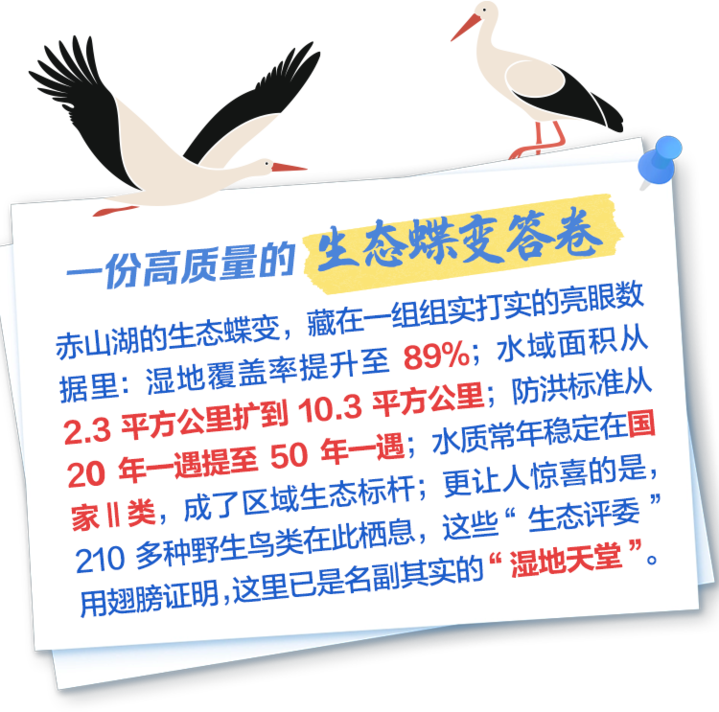

然而,赤山湖的千年历程并非一帆风顺,也曾陷入生态困境。上世纪七八十年代,随着人口增长与经济开发力度加大,赤山湖及周边地区开始大规模围垦、养殖。“人进湖退”不断加剧,鱼塘、圩田持续扩张,严重破坏了湖泊生态系统的自然调节功能。进入21世纪,区域性强降雨频发,赤山湖渔场屡遭洪水侵袭,经济损失惨重。同时,下游句容河及秦淮河的防洪压力陡增,这座曾经守护一方的水利工程,逐渐从“生态资源”变成了“环境负担”。

转机出现在2007年。随着赤山湖管委会的成立,一场系统、全面的生态修复工程正式启动。管委会从污染源头治理入手,关停搬迁多家化工企业,解除6000亩精养鱼塘合同,大力推进“退渔还湖、退渔还湿”工程,累计修复与恢复湿地超过一万亩。历经十余年不懈努力,赤山湖重焕生机,形成了“湖面广阔、河流环绕、滩涂交织、岛屿点缀”的湿地自然景观。2017年12月,赤山湖成功通过验收,成为镇江市首个国家湿地公园。

如今的赤山湖,已成为水禽栖息与迁徙的重要驿站。每年秋冬时节,数以万计的候鸟从北方飞来越冬,其中国家一级保护动物中华秋沙鸭、青头潜鸭、东方白鹳、白枕鹤等频频现身,豆雁、斑嘴鸭等众多候鸟也在此驻足。这一切,都是赤山湖生态修复成效最生动的见证,正如赤山湖管委会科普宣教部部长巫词所说:“鸟类是最公正的‘评委’,它们用翅膀为生态投票。”

赤山湖的成功保护与申遗,不仅为其赢得了一份世界级的荣誉,更重要的是将水利与生态价值转化为可感可知的民生福祉。这片千年水域在持续发挥灌溉防洪传统功能的同时,正悄然成为推动区域发展、惠及百姓生活的幸福源泉。

自2015年赤山湖国家湿地公园试运营以来,当地积极探索生态价值转化路径,大力发展生态旅游、农业观光和休闲民宿等绿色产业。如今,赤山湖所在的郭庄镇已涌现出十余家特色乡村民宿、四十余家农家菜馆和多个农业采摘园,形成了完整的生态旅游产业链。来自周边城市的游客络绎不绝,他们在这里漫步湖畔、观赏风景、体验农事,带动了当地村民的收入增长。“周边城市的人,一有时间就来湖边散散步、看看风景,我们的生意也越来越红火。”郭庄镇村民王广富道出了许多当地人的心声。

在生态旅游蓬勃发展的进程中,赤山湖注重对地域文化的深入挖掘与活态传承,推动自然景观与人文底蕴交融共生,形成独具魅力的文旅融合模式。每年正月,湖畔人潮涌动,当地以祭祀“祠山大帝”张渤为核心,举办一系列民俗活动,舞龙、花船等传统表演轮番上演,吸引大量游客沉浸体验。尤其江苏省级非物质文化遗产“二龙戏珠”舞龙表演,技艺源于大禹治水传说,以生动舞姿再现千年治水精神,不仅承载着祈福的美好寓意,更成为赤山湖一张闪亮的文化名片。

民俗节庆是赤山湖文化表达的鲜活呈现,而赤山湖灌溉工程展示馆,则系统梳理、展示了千年治水智慧。展馆陈设兼顾趣味性与科普性,游客既可近距离观摩复原的东汉龙骨水车,也可在韵味悠长的“车水歌”中,沉浸式感受古代水利文明的灿烂成就。这种对历史文化资源的创新利用,为赤山湖的自然生态增添了人文叙事的深度与魅力。

除了文化传承,赤山湖还重视科普教育功能的建设,积极搭建人与自然、传统与现代之间的认知桥梁。园区内设有观鸟屋、护鸟馆、水利文化展馆等一系列科普设施,并配套开发了多主题、跨学科的科普课程。依托专业志愿讲师团队,持续推出如“我是小小水质检测员”“探秘湿地飞羽”等寓教于乐的主题活动,引导青少年在实践体验中增进生态认知。这一系列扎实且富有成效的工作,使赤山湖先后荣获“全国科普教育基地”与“国家青少年自然教育绿色营地”称号。

从三国治水壮举,到如今的世界灌溉遗产与生态标杆,赤山湖的蝶变,不只是一部水利工程的演进史,更是中国人尊重自然、顺应自然、保护自然的生动实践。这堂跨越千年的 “赤山湖公开课”,至今仍在秦淮河畔徐徐开讲,续写着人与自然和谐共生的新答卷。

文稿│江苏广电总台荔枝新闻中心 李瑶

设计│姜向慧

视频│冯其坤

部分素材来源│句容市赤山湖管理委员会