青春华章|【小苏说·家乡水】一堤越千年 安澜照初心

来源: 我苏客户端

2025-10-01 14:22:00

【编者按】

千年水韵,润泽江苏。在这片因水而兴、依水而盛的土地上,治水的智慧始终与为民的初心交相辉映。一代代奋斗者以水为笔、以民为本,将安澜兴水、生态惠民的时代华章,深深写入江苏大地的壮阔图景。青年是祖国的未来,民族复兴的伟业更需青春力量的接续奋斗。以习近平总书记关于治水的重要论述为指引,《小苏说·家乡水》系列公开课推动思政小课堂与社会大课堂深度融合,引导广大青年在行走水脉、读懂家乡中厚植家国情怀,勇担时代使命,把青春华章写在祖国大地上。

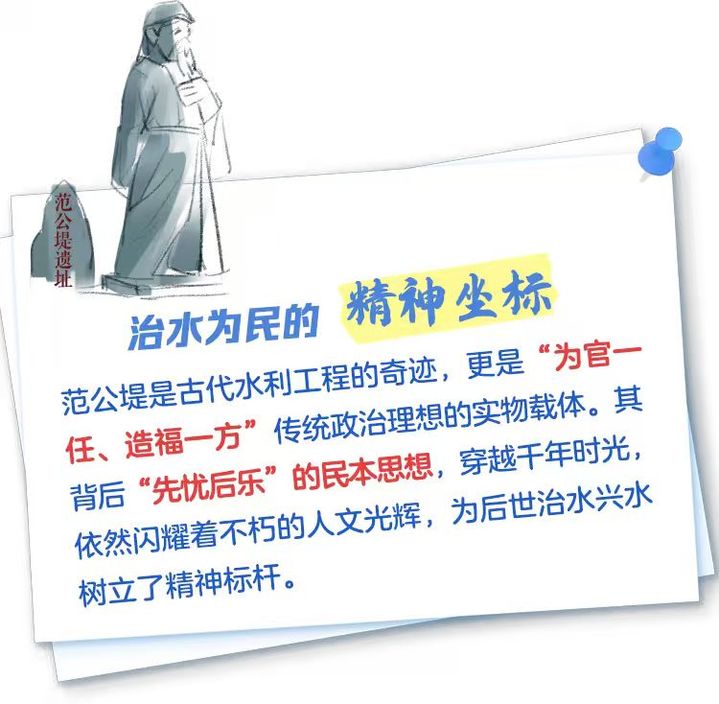

金秋十月,家国同庆。江苏大地上绵延千年的水脉波光,也映照着国泰民安的盛世图景。江河安澜,是献给祖国最深厚的祝福;治水兴水,是泽被后世的不变初心。从范公堤的忧乐情怀,到宋公堤的民心所向,再到淮河入海水道的人水和谐,一条“为民安澜”的精神脉络穿越时空,自历史深处而来,汇入新时代的壮阔洪流。

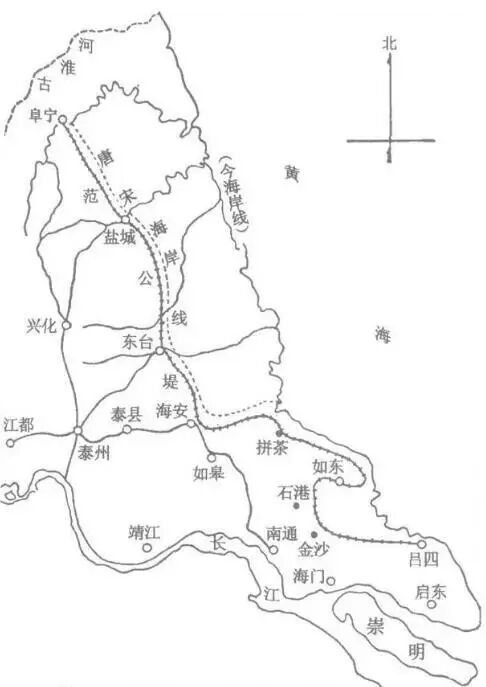

北宋天禧年间,范仲淹在西溪(古属泰州)任盐仓监,目睹“风潮泛滥,淹没田产,毁坏亭灶”的凄惨景象,痛心疾首。这位胸怀天下的士大夫将“先天下之忧而忧”的抱负付诸实践,毅然上书知州张纶,恳请修筑捍海堰。

然而,质疑与反对的声浪如潮水般涌来,有人指责他越职言事,有人断言工程浩大,成功希望渺茫。但范仲淹心意笃定,坚定回应:“吾身虽渺小如尘,忧国之心却重若泰山。”

范公堤

修筑工程浩大,困难重重,范仲淹身先士卒,带领四万民夫奋战在一线。期间遭遇大雪、潮灾,民工死伤百余,工程被迫暂停,质疑之声不绝。但范仲淹没有放弃,积极与淮南转运使胡令仪沟通,最终工程得以继续。

范公堤遗址

经过四年艰苦卓绝的努力,长达71公里的范公堤宛如一条巨龙横卧在黄海之滨,将滚滚海潮拒之门外,“泻卤之地,复为良田”,流离失所的百姓得以重返家园。

范公堤就此成为中华文明中“民为邦本”思想的伟大物证。这道被后人尊称为“范公堤”的海堰,不仅抵御了海潮,更立起了“民为邦本”的千年精神基石。

在盐城延绵千里的海岸线上,还有一道捍海长堤横亘于海天之间,在千年后传承着范公为民造福的精神,那便是宋乃德带领民众筑起的宋公堤。

宋公堤

1939年8月,盐城北部沿海发生特大海啸,阜宁县(现滨海县)沿海一带方圆几十里村庄、上万亩农田被毁,损失惨重。当地百姓迫切期望修筑一条坚固的海堤抵御海潮。

1940年10月,共产党领导的阜宁县抗日民主政府成立,宋乃德担任首任县长。刚刚到任,宋乃德就深刻意识到,修筑海堤不仅是紧迫的民生工程,更是在修筑一座连接共产党部队、新政权同人民群众联系的桥梁,是凝聚民心、赢得信任的关键一战,再难也必须打赢!

宋乃德

在宋乃德的积极推动下,筑堤工程于1941年5月15日开工建设,喜讯传开,当地百姓也纷纷加入筑堤队伍,大家干劲冲天,夜以继日。然而,在工程建设的紧要关头,却遭遇卤潮泛滥、时疫蔓延、粮食短缺等困难,修堤一度面临停工。宋乃德闻讯后焦急万分,抱病赶到工地解决问题,最终积劳成疾、病倒现场。当地群众深受感动,他们看到了共产党、新四军为民造福的决心,更加坚定了修堤的信心。

当年筑堤场景

1941年7月,45公里的宋公堤全线竣工。同年秋,海啸再临,水位比1939年更高,但新堤岿然不动。当地百姓将这道海堤与宋代“范公堤”相提并论,誉其为“宋公堤”。至今仍流传着一首民谣:“由南到北一条龙,不让咸潮到阜东。从此不闻冲家祸,每闻潮声想宋公。”

如果说范公堤与宋公堤是千年捍海的壮丽诗篇,那么淮河入海水道便是新时代治水智慧谱写的一曲和谐交响。这项世纪工程,不仅延续着为民安澜的不变初心,更实现了从“人水相争”到“人水和谐”的历史性跨越。

淮河之水曾是多少代人心头的重负。因其“两头高、中间洼”的特殊地势,下游排水不畅,洪涝频发。新中国成立后,“一定要把淮河修好”的伟大号召,开启了几代人治淮的壮阔征程。从抵御洪水到管理洪水,再到谋求与水的和谐共生,治水理念在实践中不断深化升华。

2003年6月,淮河入海水道主体工程实现全线通水,结束了淮河800多年无独立排水入海通道的历史。工程完工仅6天,淮河流域便遭遇自1954年以来最大洪水,历经33天连续行洪,43.8亿立方米洪水东流入海,守护了洪泽湖周边30万群众的家园。

淮河入海水道淮安段

如今,淮河入海水道二期工程正全面推进,这项列入国家“十四五”规划的重大工程,将把洪泽湖的防洪标准从百年一遇大幅提升至三百年一遇,为下游2000多万人口和3000多万亩耕地构筑起更为坚固的安全屏障。

淮河入海水道二期枢纽工程建设现场

更为可贵的是,新时代的治水理念在此得到了生动诠释。工程不仅着眼防洪保安,更兼顾生态保护与可持续发展。建设者们在施工中创新采用智能制浆、数字孪生等绿色技术,最大限度减少对环境的影响,并同步推进水土保持与生态修复。同时,它还将开辟一条连接京杭运河与盐城港的Ⅱ级航道,预计可降低区域物流成本20%以上,为淮河经济带高质量发展注入新的动能。通过“以工代赈”等方式,工程还直接为沿线创造5000多人次就业,带动相关产业发展,实现了治水与惠民的双赢。

一条堤,跨越千年;一份初心,历久弥坚。从御海波的范公堤,到聚民心的宋公堤,再到安淮河的入海水道,江苏的千年治水史,也是一部薪火相传的民生守护史。这堂以家乡水脉为轴的“大思政课”,在一代代人的接续奋斗中徐徐展开。水的智慧、堤的坚守,都将化为青年的格局与担当,去应答时代问卷,绵延这奔涌千年的生命线。

编辑│江苏广电总台荔枝新闻中心 王楠

设计│姜向慧

视频│冯其坤

部分内容来源│中国水利报、滨海宣传、淮河水利等