【青春华章·向西而歌】废弃木工厂里走出星辰之志:西电团队助“中国天眼”叩问苍穹

来源: 中国青年网

2025-09-30 11:06:00

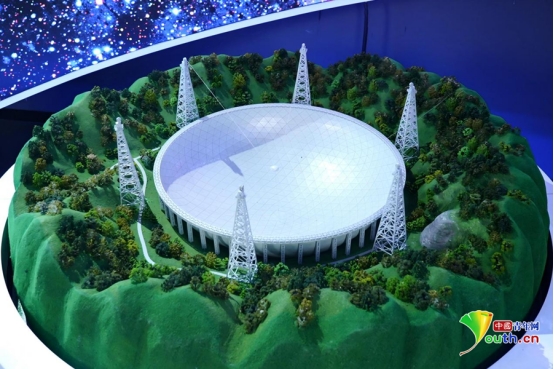

中国青年网西安9月28日电(记者 代红玉 见习记者 张瑶)“如果把天眼比作观察宇宙的眼睛,馈源舱就是那枚精准捕捉光线的眼球。”在西安电子科技大学博物馆,500米口径球面射电望远镜(FAST)的微缩沙盘与背景的璀璨星空相互映射,引发人们的无尽遐想。

FAST工程由中国工程院院士、西安电子科技大学机电工程学院段宝岩教授领衔参与建设,历时30余年探索,团队不仅提出了光机电一体化创新性设计方案,更突破了馈源与反射面的刚性支撑模式,实现了结构性创新。令人意外的是,这只以毫米级的定位精度捕捉百亿光年外脉冲星信号的超级工程,其关键技术的验证竟起步于一个废弃木工厂。

西安电子科技大学博物馆中的FAST微缩沙盘。西安电子科技大学供图

“那里遍地泥泞,主控室就是个废旧厂房”

在1993年国际无线电科学联盟大会上,中国天文学家们提出,要建造一个大型的射电望远镜阵列,即平方公里阵列望远镜(SKA)的构想时,段宝岩院士便开始了创新路径的探寻。1995年,他在贵阳会议上提出了关于中国500米口径大射电望远镜光机电一体化的创新设计方案,首次为“天眼”绘制了技术蓝图。但这一构想在当时近乎“天方夜谭”,因为全世界还没有多根大跨度柔索并行控制的工程先例,专家多持观望态度。

“如果采用世界上已有的大口径射电望远镜的方案,馈源系统将会达到上万吨,工程造价极高,稳定性也很差。”FAST工程参与者、西安电子科技大学段学超教授坦言,团队直面的是“如何将馈源系统的质量降下来”这一世界级难题。传统方案之所以“重如泰山”,源于其类似起重机吊臂这种“刚性支撑”的底层逻辑,而西电团队的六索柔索控制的方案,走的是风筝线牵引般“以柔克刚”的路径。段学超用陕西皮影来形象解释,就像皮影戏是用几根绳子牵引每个部位,让人物做各式各样栩栩如生的动作,FAST馈源支撑系统则是用电脑操控六根绳索,进行末端定位。要让理论方案落地为实际应用,前期的验证环节便是打通构想与现实的关键枢纽。

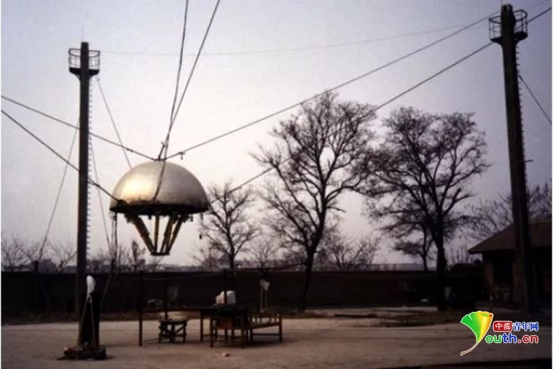

团队在沙井村原废弃木工厂搭建的50米模型。西安电子科技大学供图

2002年,段学超加入团队时,项目正处于50米模型验证的关键期。在此前室内5米模型实验的基础上,项目团队选址西安沙井村,在室外进行扩大实验。“实验场曾是生产课桌的木工厂,遍地泥泞,六根用钢筋混凝土建的悬索塔旁还有遗留堆积的废木料。”段学超回忆,团队师生选用滑轮、电线、四伏电机等最原始的材料,亲手穿线布管,并用早期的DOS操作系统敲代码,编写控制程序。

“那时的主控室是一个废旧厂房,寒冬里计算机常因低温无法启动,夏日高温又让电路板频频死机,环境非常艰苦,但大家都铆足劲儿去攻克难关。”最让段学超印象最深刻的是,为攻克钢丝绳多圈卷绕后形成的弧度影响索长计算精度的棘手难题,团队师生拿着木棍,在钢索上反复碾压矫正,一点点将弯曲的钢丝绳捋直,“是真正的手工级操作”。

团队在FAST进行实地调研。西安电子科技大学供图

“科学有很多的未知性,在反复实验的过程中,大家都是捏把汗的。”段学超坦言,为还原出仿真过程中计算的精度和稳定性,团队不断优化节点布局,最终,将馈源舱的重量由万吨降低到不可思议的30吨,实现了馈源的毫米级动态定位精度,解决了FAST项目最大的难点。

多年后,轻型索拖动系统被总结成FAST三大自主创新中最为关键的一个,在世界同行眼里被誉为“变革式创新”,而废弃木工厂寒夜灯光下师生们跪在地上一遍遍调试的身影,成为了项目参与者共有的难忘记忆。

“服务于国家重大需求,这让我们感到很自豪”

自2016年9月落成启用,截至2024年11月,FAST已发现脉冲星1040余颗,超过同一时期国际其他望远镜发现脉冲星数量的总和,开展了中性氢巡天任务,构建并释放了世界最大的中性氢星系样本,同时,在快速射电暴起源及纳赫兹引力波探测等领域取得了一系列具有国际影响力的重要成果。

“背后离不开一代代西电人持续的接力攻坚。”从初出茅庐的研究生,成长为电子装备领域的专家,段学超坦言FAST工程是他蜕变路上的关键一站。项目攻坚中,段宝岩院士率先垂范,仇原鹰、陈光达、杜敬利、赵克、保宏等教授陆续加入,段学超从一批批科研工作者身上读懂了“坚持”二字的千钧分量:段宝岩院士要求在建工程模型之前必须有精确的数理模型,这份执着让“重视数理基础”成为刻进团队血脉的准则;陈光达教授作为硬件总工,在寒冬里手冻得通红,仍坚持用电吹风一遍遍烘烤,唤醒因低温“罢工”的计算机;保宏教授在无数个深夜里与代码为伴,反复调试优化,成功改写进口测量系统的源代码,让“水土不服”的进口设备变得易用又可靠……

前浪拓路,后浪奔涌。当“中国天眼”持续拓展人类观测边界时,团队并未止步于“发现”,而是带着沉淀的技术经验继续“创造”。段学超介绍,团队目前主攻的“逐日工程”——空间太阳能电站计划,将FAST的机电耦合等设计思想应用于太空聚光器控制。“就像FAST用六根悬索控制馈源舱,‘逐日工程’是用三根悬索让聚光器始终对准太阳,把太阳能转化为微波电能传回地球,从而‘向太阳要热量’”段学超进一步阐释。

“逐日工程”空间太阳能电站地面验证系统。西安电子科技大学供图

这种从仰望星空到改造世界的跨越,让FAST的索驱动技术在民生领域展现出巨大实用价值。“逐日工程”收集的太阳的能量,不仅能给飞艇、无人机充电,解决特殊区域的能源难题,还能在地面构建智慧能源网,优化能源分配。此外,通过空间照射还有望改变台风走向以减少灾害,同时为地面缓解能源短缺,多方位助力民生改善。

“每一代人有每一代人的长征路,每一代人也有每一代人的‘娄山关’和‘腊子口’。”段学超说,过去,西电的前辈们是解决革命当中的通讯问题,现在团队是解决重大基础设施当中的工程技术难关。“无论是FAST还是‘逐日工程’都是服务于国家重大需求,这是让我们感到很自豪的事情。”

记者:代红玉 张瑶(见习)

策划:杨月 代红玉

中国互联网发展基金会中国正能量网络传播专项基金支持项目