剧痛难忍!5厘米颅底“顽石”压迫脑干,苏大附一院“鼻孔入路”精准“拆瘤”

来源: 紫牛新闻

2025-10-23 19:19:00

“医生,我这头疼得要炸了,吃止痛药都没用了……”前不久,在苏州大学附属第一医院神经外科门诊,从泰州赶来的李先生满脸疲惫,他已经一连多天头痛难忍,彻夜难眠。几年前他曾因颅底脊索瘤接受过手术,如今肿瘤复发,疼痛反复加重,止痛药也无法缓解。经检查,肿瘤直径已达5厘米,压迫脑干,紧紧缠绕唯一通畅的颈内动脉,而另一侧血管早已闭塞。情况严重,甚至威胁生命。苏大附一院神经外科团队以鼻腔为通道进行手术,在毫米级的空间中精准操作,将肿瘤分块切除,完成“颅内拆弹”。

几个月前,李先生开始频繁头痛,起初以为是劳累过度。可疼痛越来越剧烈,像有人在他头里一点点“拧紧螺丝”。止痛药成了每日必备,却越来越不管用。“那种痛是从里面往外炸的,整个人快要崩溃。”李先生回忆说。

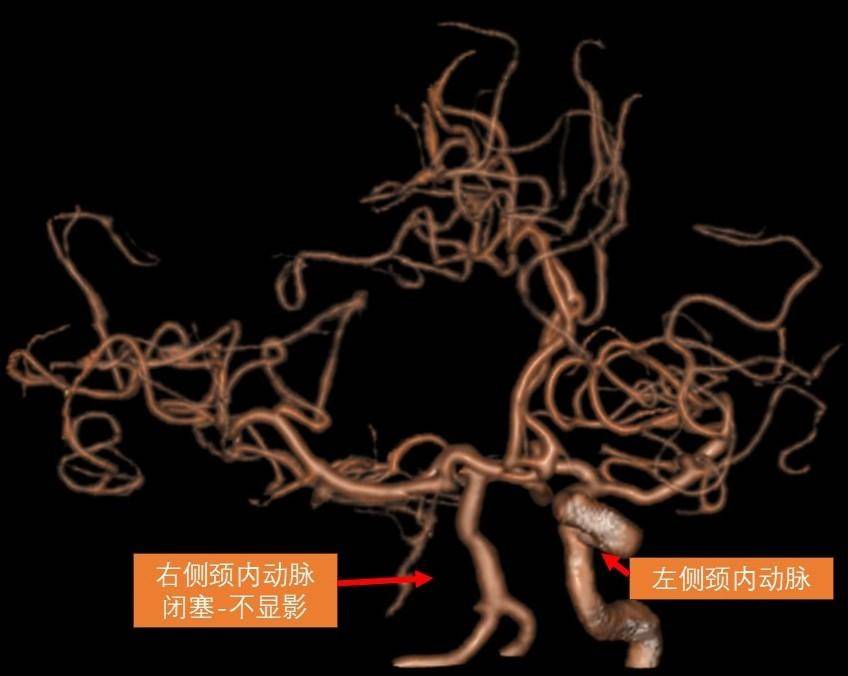

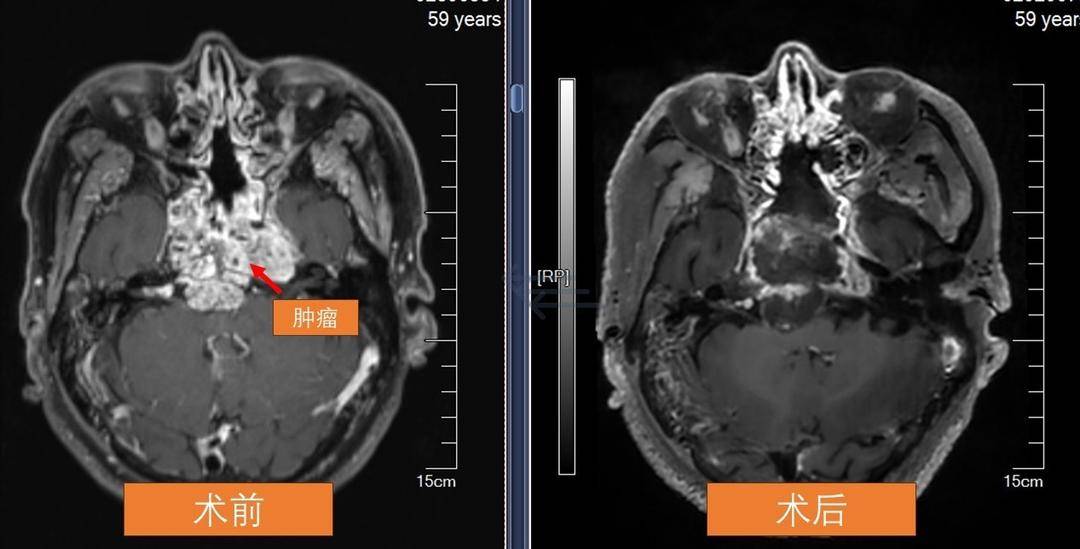

来到苏大附一院检查后,结果让人不寒而栗——几年前曾做过手术的颅底脊索瘤再次复发。李先生其实早知道自己体内藏着这个“老对手”,只是没想到它会卷土重来得这么快、这么狠。此时,肿瘤已长到直径约5厘米,压迫脑干,还缠绕着唯一通畅的左侧颈内动脉。右侧血管早已闭塞,这一根“独苗”,成了维系他生命的最后通路。

“这样的手术风险非常大,一旦手术中伤到这根血管,病人就可能瞬间失血或脑梗,抢救时间几乎为零。”苏大附一院神经外科主任医师虞正权说。

面对这场关乎生死的挑战,虞正权团队决定采用“内镜下扩大经鼻入路”手术。简单来说,就是从鼻孔进入颅底,在几毫米的空间中完成精准“拆瘤”。 “我们相当于在鼻孔里建了一条‘隧道’,用细如铅笔的内镜和器械,在放大视野下操作。”

术中,虞正权率领神经外科副主任吴江、副主任医师翟伟伟、主治医师孙亮和麻醉手术科团队以“精准、控风险、重功能”为核心,一边用神经导航系统定位肿瘤边界,一边配合术中多普勒血管超声实时监听血流声,确保器械不会“迷路”。手术过程中,团队将肿瘤分块切除,逐步剥离出被包裹的颈内动脉,一点点松、轻轻拨,每一步都要在显微镜下完成。经过了近8小时的手术,最后一块肿瘤被取出,“颅内拆弹”任务宣告成功。

术后,李先生的头痛消失了,视力慢慢恢复,整个人精神了许多。医生复查时发现,肿瘤被最大程度切除后,颅底愈合良好,关键的血管也安然无恙。

“很多人以为‘微创’就是小伤口,其实真正的微创,是‘更精准’。” 虞正权表示,于神经外科而言,微创的关键,不是“少动刀”,而是在脑、神经、血管的复杂区域中做到精准、安全,让患者少受伤、早恢复。

这场手术的成功,意味着苏大附一院在颅底深部肿瘤微创手术领域又迈上了新台阶,为更多复杂颅底病变患者提供了更安全、更精准的治疗选择。

医生也提醒,尽管技术不断突破,但最好的治疗永远是预防。深部肿瘤往往“藏得深”,症状不典型,持续头痛、视力模糊、复视、眼球运动障碍等,都可能是早期信号。早筛查就是最好的保护。建议市民定期体检,必要时进行头颅核磁共振(MRI)检查,做到早发现、早治疗。

扬子晚报/紫牛新闻记者 张添翼

校对 陶善工