由江苏省演艺集团锡剧院演出的《董存瑞》,是一部契合建党100周年主题宣传所需的红色革命历史题材戏曲。董存瑞烈士英勇牺牲的动人故事早已深入人心,但是对于今天的年轻一代受众而言,对董存瑞的了解大多停留在概念化认识的层面上。基于此,有必要从感性角度通过舞台呈现来感染观众,于是,锡剧《董存瑞》应运而生。从实际舞台演出效果来看,该剧很好地承担了这一重任。

这是一部成功的歌颂革命英雄人物的戏曲作品。剧作的成功在很大程度上得益于在故事叙述中成功地塑造人物形象。剧作叙述董存瑞的事迹,有两个突出的特点:一是,人物塑造具有历史真实性。虽然关于董存瑞牺牲之前的具体事迹史料所载无多,但是剧作能够根据董存瑞生活、战斗的历史环境合理地补充董存瑞的成长经历,揭示了这一英雄人物敢于牺牲的内在逻辑,符合历史精神。如董存瑞在参加战斗的早期并无丰富的战斗经验,却有急于立功的个人表现主义倾向,这是绝大多数如他一样的年轻战士身上的普遍现象,写出这点也就写出了英雄人物的真实性,符合历史主义写法。二是,人物塑造体现崇高的人性美。董存瑞入伍前夕与姐姐一一惜别的情景描写十分感人。作为家里顶梁柱的男丁,董存瑞的入伍必然给这个原本就十分贫困的家庭带来更为严重的生存困难。姐姐在两难中选择对弟弟的支持,她对弟弟将来的走向枪林弹雨充满了担忧,更对弟弟当前的脚下无鞋心疼难忍。这场戏充分表现了董存瑞作为一个英雄人物的成长过程的合理逻辑。家庭的支持,战友的帮助,造就了董存瑞的逐渐完美的革命情怀,也铸就了董存瑞最终在革命斗争需要的时刻临危不惧的革命斗志。与许多描写革命英雄人物故事的艺术作品忽视英雄人物的成长过程不同,锡剧《董存瑞》重视主人公从不成熟到成熟,从奋勇争先到赴汤蹈火的人生历程。这是该剧成功的关键。

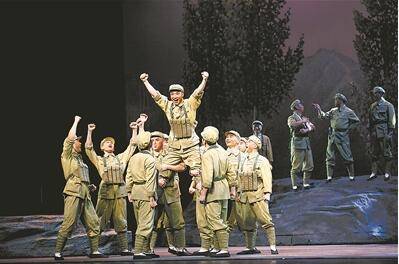

该剧的舞台呈现也是成功的。首先,表演方面。周东亮饰董存瑞,完美地呈现了梅花奖获得者表演水平和艺术魅力。其他演员,如张金华饰邵连长、汤达饰指导员、张远鸿饰程班长、董云华饰董姐、孙黎健饰董母、蒋高松饰朱正苗、沈冲饰吴福临、朱鹏饰马大力等,其表演功力都很好。现代戏表演最怕的是看不到艺术的传统性,只看到现代手段,甚至看到一些后现代的东西,《董存瑞》不是如此。江苏省演艺集团锡剧院作为国内实力最强的锡剧表演团体,有着很好的锡剧传统戏表演基础,他们在《董存瑞》这部现代戏的舞台上能够充分调动传统锡剧的表演程式、技艺,演员表演时的动作最大限度地使用锡剧传统身段,用传统戏曲的肢体语言讲述现代戏曲的故事内容。

其次,唱腔和音乐方面。该剧使用锡剧常用的唱腔乐段结构,唱腔设计与舞台情景变化、人物情绪表达、剧作主题表现统一。唱腔乐段都很流畅,乐段之间的相互衔接与过渡很自然。该剧的音乐风格统一,尤其是场次间的过场曲与各场次内部的主旋律音乐的和谐性处理很好。特别指出的是其中的独唱乐段由该剧团国家一级演员季春艳演唱,亮丽的音色、动情的运嗓产生了优美而悲壮的艺术效果。

再次,舞美方面。该剧的舞美设计合理。由于战斗场面的需要,剧作不得不使用大量的实景,但已经做到了尽可能的精简。灯光调度使用有利于最大程度地凸显人物造型。董存瑞凌晨辞别入伍时的灯光变化及其最后炸碉堡时的灯光烘托,配上充满饱和感的音响效果,给受众身临其境的历史真实感与艺术审美享受。

最后需要肯定的是,剧本编写的文学成就很不错。故事做到了起、承、转、合的发展变化。形象特征各各不一,具有个性,有很强的辨识度。剧本台词通俗而又有意蕴,特别那些大段落的唱词,很注意对仗使用与语气节奏的变化,如最后一场董存瑞牺牲前的唱词:“家乡树葱葱,溪泉水清清。姐弟手足情,年迈父母亲。多少代沉沉大山压山顶,多少家哀哀穷人难活命。为推翻灾难深重旧世界,先烈们前赴后继血流尽。终盼到,阴霾黑夜将消亡,晨曦黎明即来临。”具有很高的文学性和音乐性,将剧情推向了高潮。

当然,锡剧《董存瑞》也有存在进一步提升空间。如个别地方的唱词需要增加用韵的密度,以便于演员在唱念时更加合律上口,同时也可增加受众听觉上的悦耳感。另外,音响使用在整体上需要适当降低音量,因为作为战斗英雄故事剧,难免整场剧都会有大量的高分贝音响使用,这就容易造成受众听觉上的不适感。

总体来说,锡剧《董存瑞》是一部成功的新编戏曲作品。从锡剧长期演出优美风格的剧种发展历史看,《董存瑞》这种符合历史主义的具有壮美风格的新编锡剧的创作之路是值得肯定的。

孙书磊(南京大学文学院教授、博导)